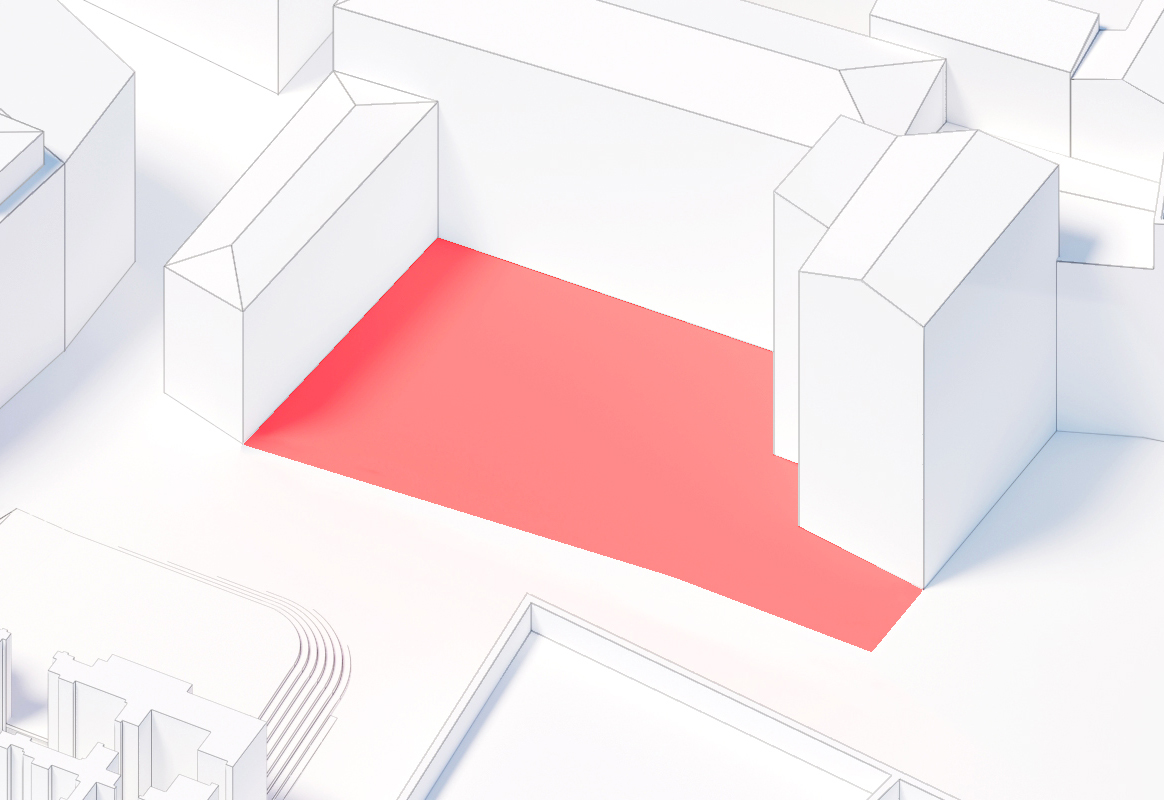

La cuestión a la que enfrentarse en este concurso es la de actuar en la ciudad histórica, allí donde se dan las “preexistencias ambientales”, término que tanta importancia adquirió en la década de los sesenta del siglo pasado con los arquitectos italianos de la Tendenza, en respuesta a las desafortunadas actuaciones del movimiento moderno cuando de intervenir en la ciudad histórica se trataba. Con el deber de no ignorar la presencia de lo existente, la ciudad histórica será el punto de partida para lograr una continuidad formal y estructural que implica aceptar una serie de condicionantes. Ahora bien, admitir unas limitaciones no debe conllevar la pérdida de la identidad de la edificación propuesta, al tiempo que ésta no debe dar lugar a dudas sobre su realización en un momento histórico diferente al de sus vecinos. En consecuencia, lo nuevo y lo viejo deben tener la capacidad de aceptarse mutuamente.

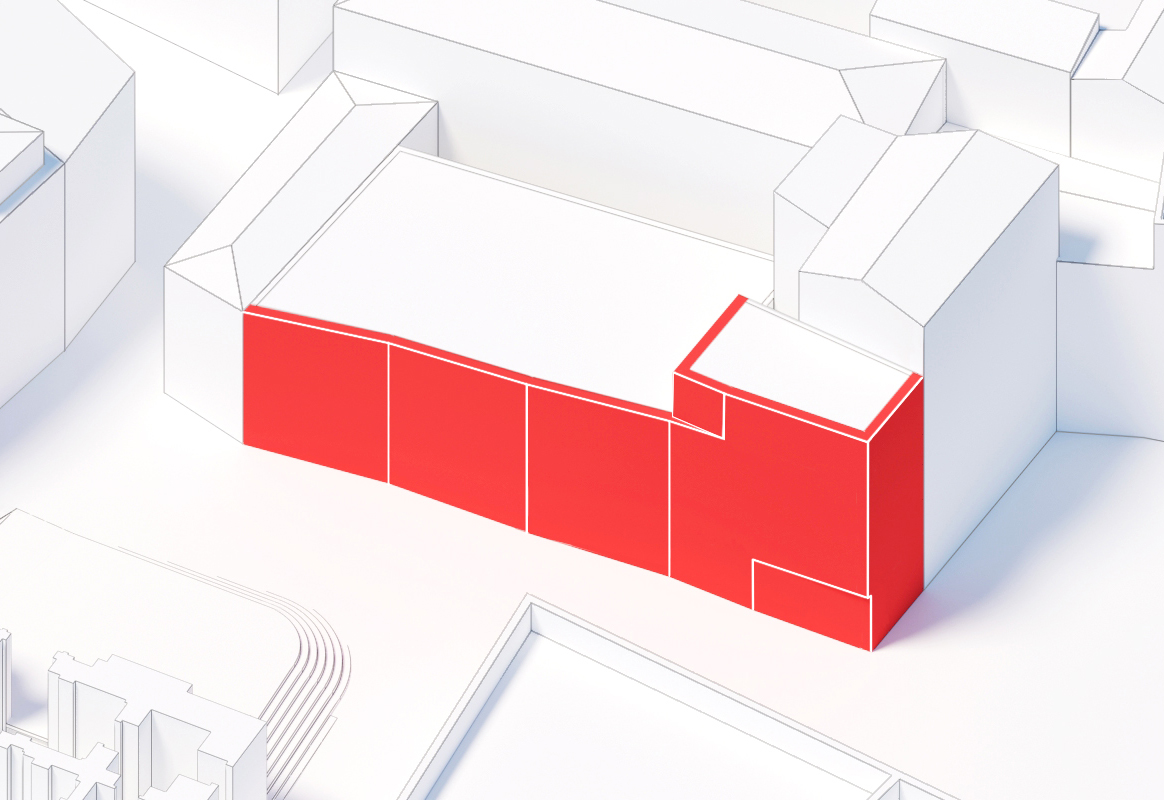

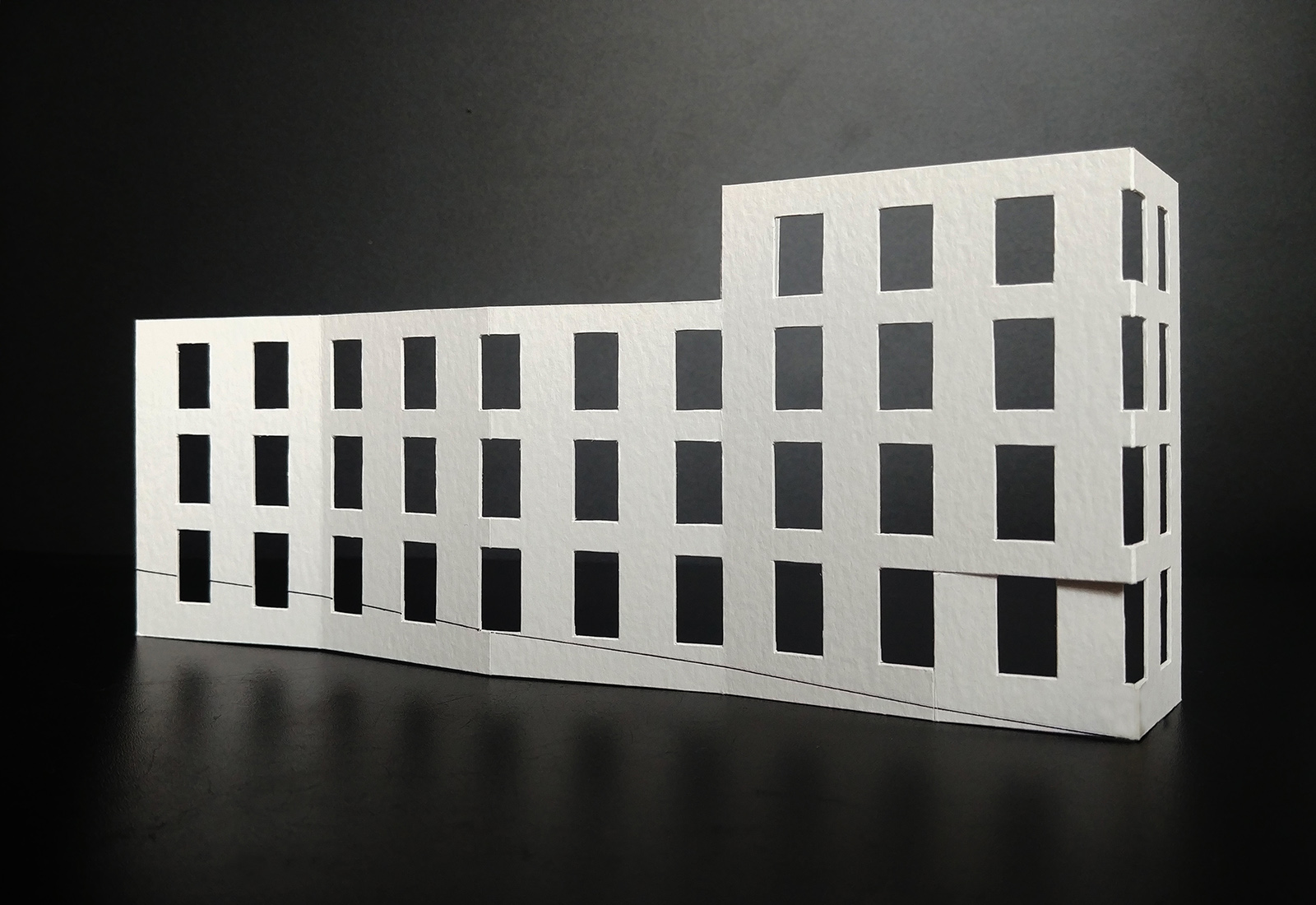

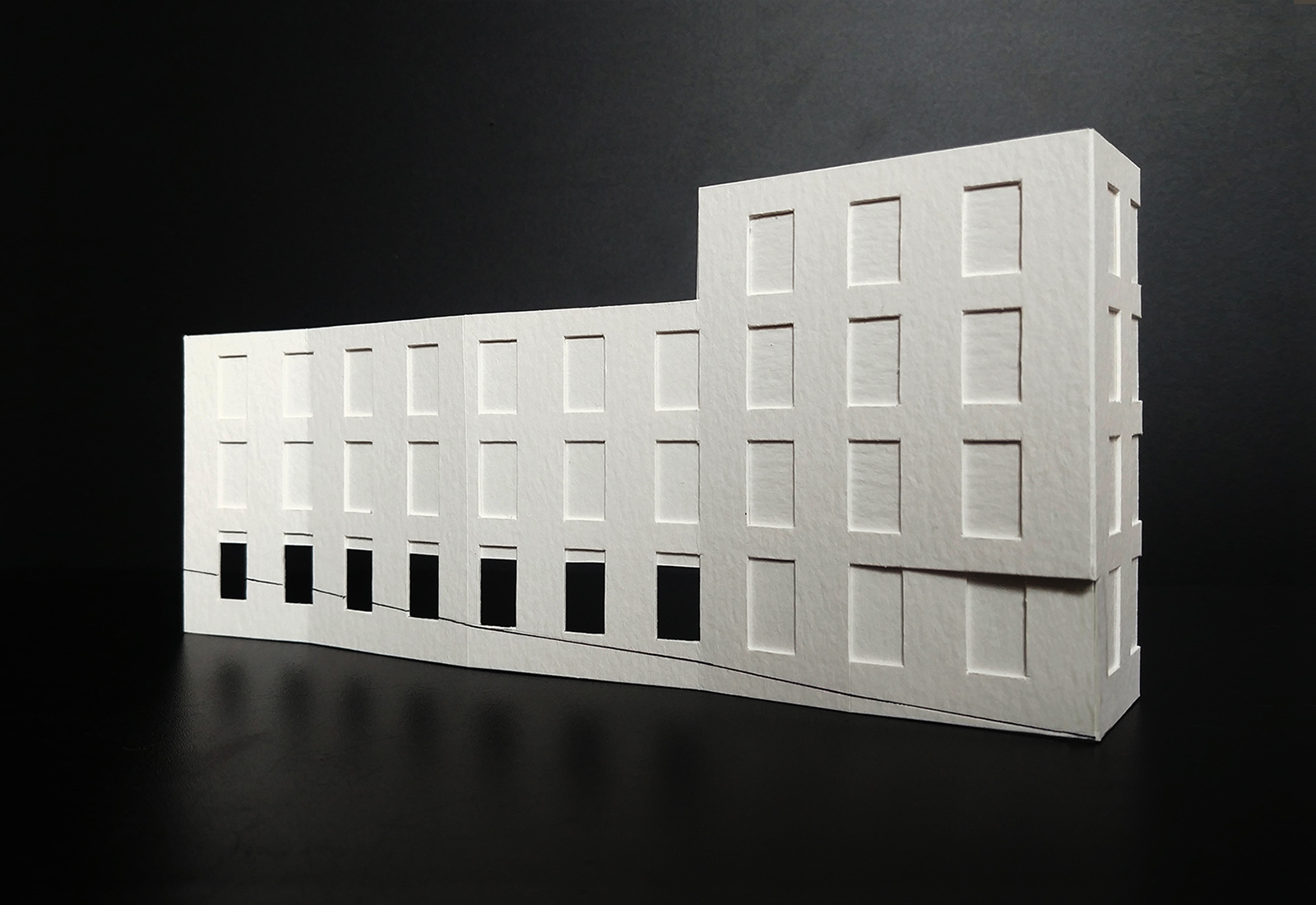

En base a estos preceptos la fachada será el elemento clave sobre el que trabajar el proyecto. La línea de cornisa del edificio situado en la Plaza de la Iglesia 5 se respeta de manera estricta, agregando una planta más en los solares 10 y 11 —tal y como indica el Plan Urbano— que soluciona la transición en altura con el edificio situado en la Plaza de la Piedra 9. La fachada se pliega con unos sutiles quiebros —respetando los límites de parcela propuestos por el Plan del Casco Viejo— que evocan la habitual manifestación en fachada del estrecho parcelario medieval; y sin por ello perder cierto grado de homogeneidad que nos permite relacionarnos con el carácter más palaciego del edificio situado en la Calle de la Oliva 16. La ambigüedad y el pintoresquismo se hacen presentes sin recurrir a las habituales y desafortunadas formas decorativas de algunas actuaciones modernas.

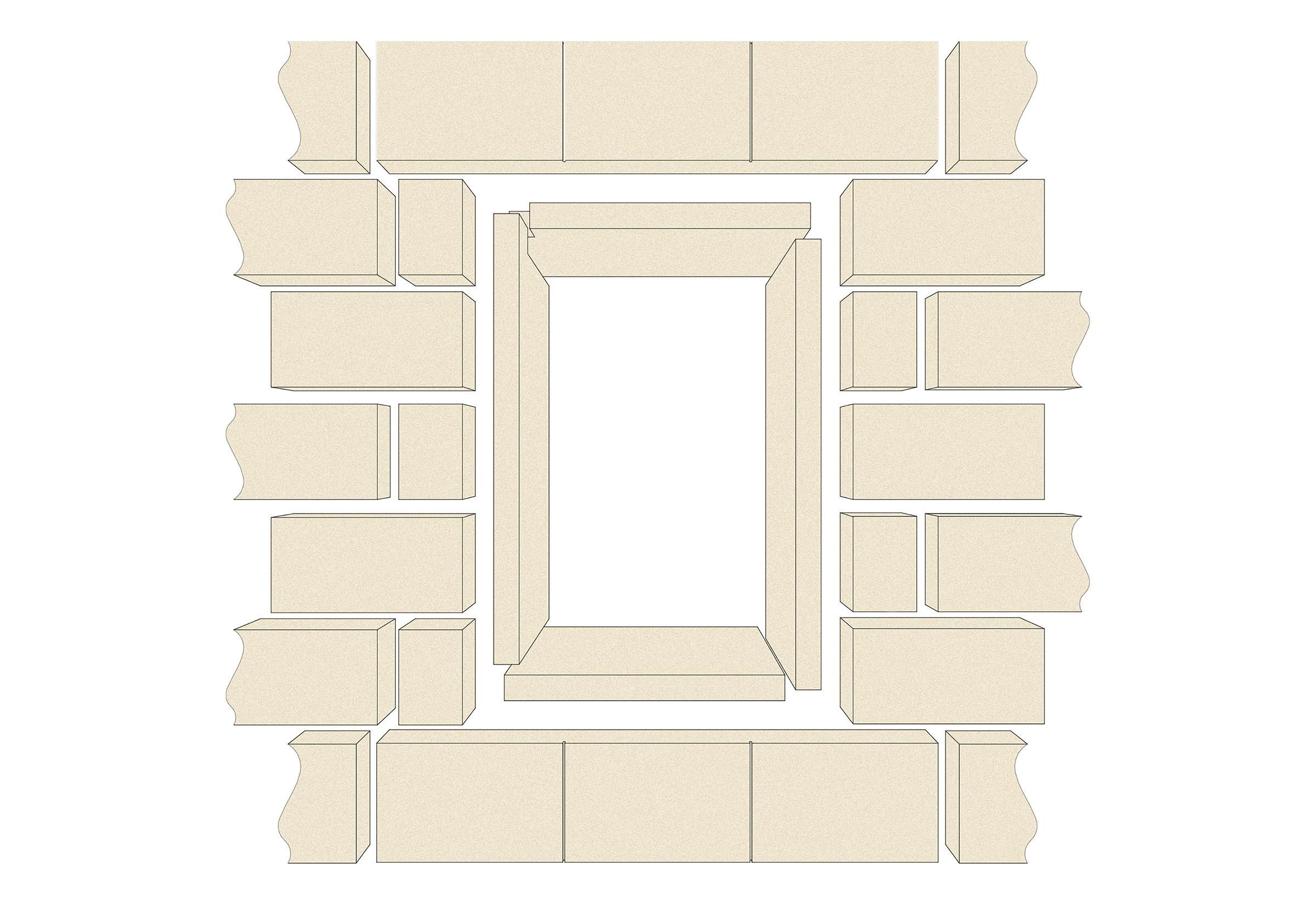

Buscando no olvidar el lugar en el que nos encontramos los huecos de ventana aceptan las reglas de ritmo, orden, repetición, modulación y proporción. Deliberadamente se evitan tentadores juegos de composición aleatoria que nos pudieran conducir a modas pasajeras. No obstante, una vez más, una cierta pretensión pintoresca, de complejidad casi Venturiana, hace que los huecos no respeten la modulación de los sutiles quiebros explicados anteriormente, de tal manera que una ventana puede solaparse o no con uno de estos pliegues. Por otro lado, la esquina que da a la Plaza de la Piedra es objeto de cierta singularización: la ventana de la planta baja se ensancha y da lugar a la aparición de un pilar exento; en las plantas superiores la esquina se rompe en dos planos produciendo diferentes visiones. Nuevamente un gesto de evocación de la complejidad del contexto sin por ello sucumbir al mismo.

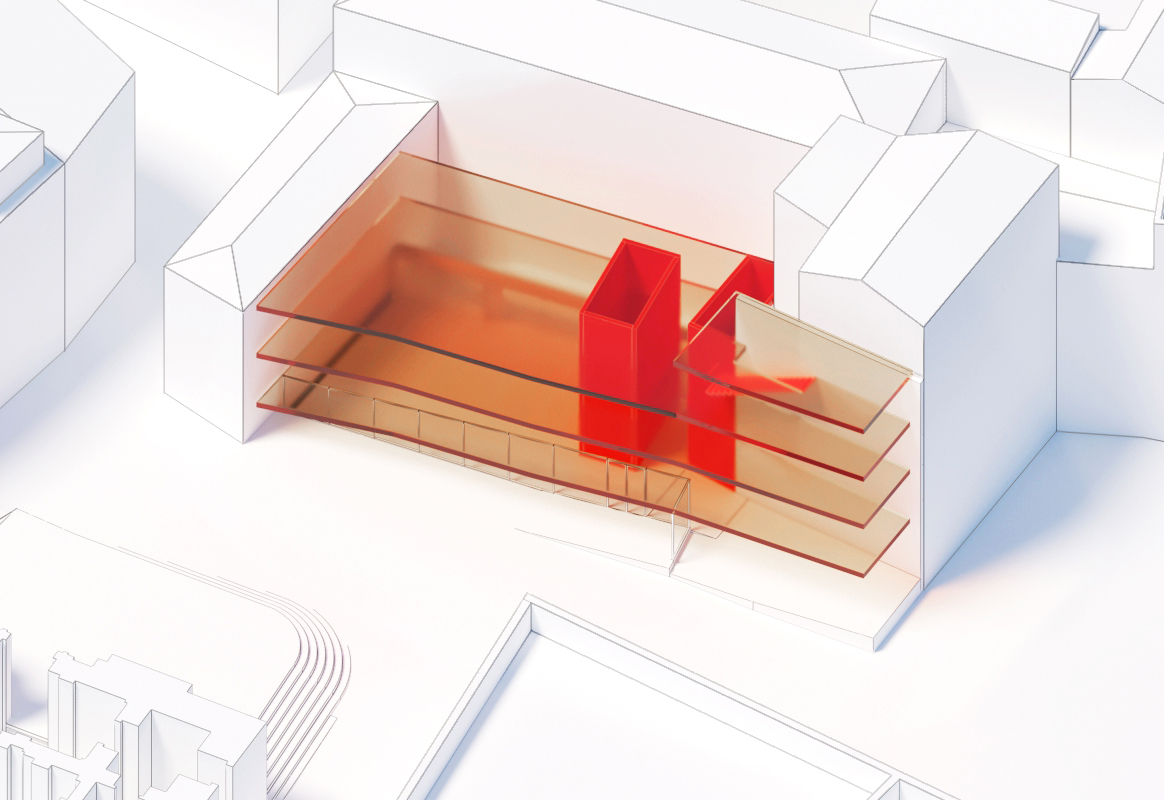

Con este espacio diáfano logramos una flexibilidad que será de gran utilidad una vez definido el uso del edificio, incluso podrá adaptarse con el tiempo, cumpliendo el objetivo de lograr un contenedor versátil. Ascensor y cuartos para servicios —aseos, almacén, etc— se acomodan en un costado de la planta. La escalera, por el contrario, flota aislada de tal manera que se consigue un modesto vestíbulo en cada nivel para articular el área entre la misma, el ascensor y el acceso a los servicios. A la planta tercera se accede por medio de una escalera exenta. Nos parecía que llegar con el ascensor a dicho nivel suponía una excesiva pérdida de espacio para el mismo. Esta organización podría bien adaptarse al uso de oficinas o a un espacio expositivo sin necesidad de modificación alguna. Alternativamente, un cierto grado de compartimentación posibilitaría actividades como talleres u oficinas individuales.